StandardBrushは花粉症に対してどのようにアプローチするのか、花粉症のメカニズムから解説、効果を検証します。

【花粉症の意味】

花粉やハウスダストなどによるアレルギー反応。それはあなたの体がそれらを有害とみなし、体外に異物を排出しようとしている尊い生体防御反応です。あなたの体は花粉が嫌がっているのです。

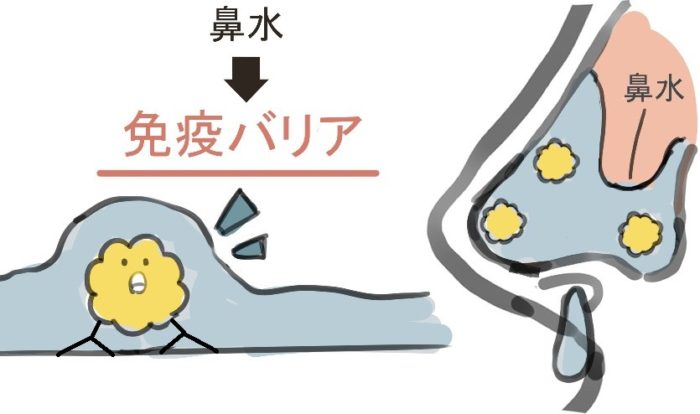

【鼻水の意味】

花粉やハウスダストは(鼻水のない)鼻粘膜に付着、つらいアレルギー反応が始まります。(この反応には2つの意味があります。①鼻に入った花粉を外に押し出そうとするもの ②大気中の花粉がそれ以上鼻から体内に侵入しないよう防御するもの。)つらい免疫反応は花粉が体外に排出されるまで、長い時間にわたり続きます。(鼻水は氷河のようにゆっくりと花粉を体外に押し出します)

StandardBrushはからだの仕組みを力強くサポートします。

【粘膜に貼り付いた花粉は、さらにねっとりした鼻水に覆われる】

短時間で鼻水を止める為には、反応している花粉を取り除く必要があります。それには先ず、鼻水を洗い落す必要があります。本質的な問題はねっとりした鼻水の下、粘膜に貼り付いて反応しているからです。

【液体を流す方法には洗浄力に限界がある】

液体を流すだけではねっとりした鼻水の表面を削るだけであり、鼻水の下で反応を続ける花粉の除去までは難しい現実がありました。絶えず溢れ出る鼻水(バリアーを維持し続ける)とその下で反応する異物を同時に排除できる強い洗浄力が必要でした。

【StandardBrushは生体防御反応をアシスト】

直接的なブラシの洗浄力で鼻水諸共。原因となる異物がなくなれば、問題が解決に向かうことは言うまでもありません。「花粉症とは鼻の粘膜に花粉がつくことによって起こる生体防御反応」だからです。

【モチモチしたやさしい洗い心地 とろける濃密泡のようで気持ちよい】

鼻の粘膜は繊細ですから、歯ブラシのように硬い素材で洗えば出血を伴います。StandardBrushは「脳がとろける幸せな瞬間」を目指し開発されました。鼻を洗うこと自体が快楽となるように繊細かつ密度を高めることにより、気持ちの良い質感に仕立てました。さらに毛先にはラウンド加工が施され、やさしい洗い心地になりました。

【毛量の差は洗浄力に、洗浄力の差は結果に直結する】

ブラシの毛量が1本だったらどうでしょうか。いくら時間をかけて洗っても汚れを完全に落とすことは出来ないでしょう。一般的な歯ブラシの毛量が500~1000本に対してStandardBrushの毛量は実に70,000本(premiumは84,000本)。桁違いの毛量の差は洗浄力に直結します。毛径は0.051㎜を採用しており、毛穴の中まで入り込みきっちりと洗います。

【花粉のついたブラシで鼻を洗っても意味がない】

どんなに素晴らしい道具もメンテナンスは必要です。ブラシについた花粉を常に清潔に洗うことにより、最短で鼻を洗浄することができるのです。せっかく取り除いた花粉を鼻に戻してはいけません。

検証

**************************************************************************************

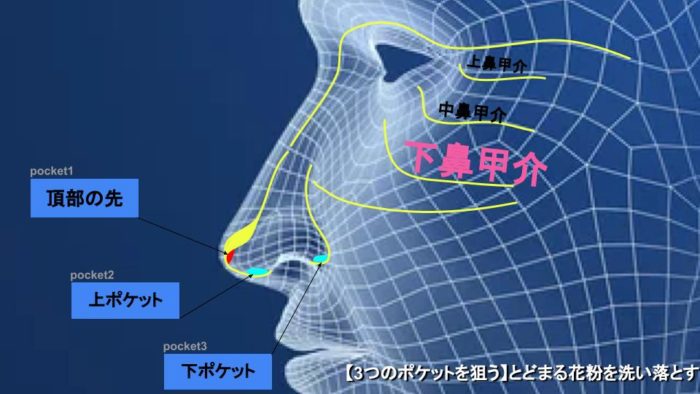

花粉症などのアレルギー性鼻炎は下鼻甲介付近で起きると言われています。

(要するに鼻の奥、裏側です)しかし、弊社の研究によると約6割の人は鼻の入り口を洗うことで問題が解決します。そこで本当に今の医学が正しいのか、下鼻甲介だけでアレルギー反応が起きているのかを検証します。**************************************************************************************

**************************************************************************************

【検証1 吸引された花粉は鼻の入り口付近に集中して貼り付く】

直径10ミリのストロー内側にワセリンを塗布します。花粉に見立てた粉末を1分ほど繰り返し吸い込み吐き出すと粉末はストローの入り口付近に集中しました。(左側)「ストローの長さが1メートルだったらどうでしょうか」極端に考えるとイメージしやすいはずです。鼻毛の生える鼻腔内環境でも同じ現象が起きます。

**************************************************************************************

【検証2 アレルギー反応部位が鼻甲介側だけではないことの証明】

茨城県産の杉花粉(提供:ヤミゾ花粉研究会)

準備したのは杉花粉とワセリン。

サランラップ上にワセリンを載せ、花粉をたっぷりと振りかける。

よく練り混ぜ、花粉が飛散しない状況をつくる。1週間後、室内に飛散する花粉がなくなった状況でその混合物を鼻の入り口だけに塗布する。鼻甲介側だけでアレルギーが反応していない証明は簡単にできる。

**************************************************************************************

【検証3 強制的に花粉を反応させて検証】

ビニール袋に花粉がたっぷり詰まった杉を入れて吸引。尋常ではない花粉にさらされるので確実に鼻の裏(鼻甲介側)まで花粉は達する。しかし、手前の鼻孔側を隈なく洗浄すれば花粉は落ち、鼻呼吸が出来るようになる。鼻甲介側を洗う必要がない人は実は多いのです。過去動画を使用(開発当時のブラシの為、洗浄時間は現在では60秒で完結します。)

**************************************************************************************

近年の花粉対策事情

鼻の奥がアレルギーの原因と考えられてきた花粉対策の事情は変化の過渡期にあります。「レタスクラブ」の記事の中で医師の今井一彰先生は鼻うがいを推奨しており、鼻の入り口や小鼻付近を洗えば吸い込んだ花粉の8割は洗えて、花粉症の症状軽減には効果抜群と結論しています。弊社が長年訴えてきた鼻の入り口を隈なく洗う方法が認知されてきているのです。

**************************************************************************************

ご購入先はこちら。→公式STORE

**************************************************************************************

【検証4 いろいろな花粉対策を考える】

①ワセリンを考える

鼻の内部にワセリンを塗ると10分くらいは状況は良かったのですが、それ以降になるとワセリンを塗らない時よりも酷い状況になりました。ワセリンの融点は36℃から60℃ですから、私の購入したものは直ぐに溶け始めたのでしょう。その後、花粉が飛来して症状が出たものと推測されます。融点の高いものを使えば少しは違うのかも知れません。どちらにしても、ワセリンを塗る前に反応している花粉をきっちり洗い落とす必要があります。ワセリンで花粉に蓋をすれば長時間つらい反応が続くことになるでしょう。結論:逆効果です。

②マスクを考える

もしマスクを使うのであれば立体型が良いと思います。通常の不織布マスクは会話をするとマスクと唇がこすれて毛羽立ちます。その毛羽立ちが鼻孔を刺激して余計に反応します。マスクをつける前に、反応している花粉をきっちり洗い落としてからマスクをつけるといいでしょう。意味のないことをしてはいけません。鼻孔中にマスクを隠すタイプは無駄です。マスク自体が異物となりますし、挿入したマスクの外側で反応が続くからです。花粉シーズンは1平方センチに対して何粒も花粉がつきます。マスクをする前に顔を洗い花粉を落とし、マスクを袋から出したら直ちに着用、反応が起きたらマスク内には花粉がついているので交換する。結論:使い方次第です。

オススメ:興研 N95マスク ハイラック

③花粉バリアーを考える

顔に噴霧するタイプのバリアーを考えると、これも①と②と同じです。きっちりとついている花粉を洗い落としてからバリアーをすると良いと思います。鼻の中にバリアーを塗るタイプのものがありますが、これはワセリンと同じでした。花粉がバリアーに貼り付きいったん反応がはじまると逆に厄介な事態に陥ります。結論:理論的には使い方次第で効果はあるのかも知れませんが、科学的に証明することは難しい。

④鼻うがいを考える

鼻うがいで助かっている人は沢山います。花粉など、アレルギーが反応する場所が鼻甲介側に集中する人が2割ほどいるのです。この2割の人は鼻うがいをすると良いでしょう。しかしながら、洗浄力には課題があります。入り口側は洗浄力の高いブラシで洗った方が合理的です。結論:鼻甲介側で反応が起きている人も、当然ですが手前の鼻孔内でも同時に反応は起きています。「花粉症とは鼻の粘膜に花粉がつくことによって起こる生体防御反応」

オススメ:小林製薬「ハナノア」

⑤レーザー治療を考える

これは下鼻甲介付近の粘膜を焼き、変成させることによって花粉症を治す治療法だが、医師会発表による7割の有効率に対して、その実態は乖離しているとの報告がある。レーザーの照射する範囲を鼻の入り口まで拡大すれば有効率は上がるのかも知れません。結論:効果継続は1年から2年と発表されているが、どちらにしても恒久的な治療法ではなく、体が拒絶した花粉を体内に取り込み続けることになる。

**************************************************************************************

amazon pay かんたん決済が使えます。